世界正处于百年未有之大变局。国际格局和国际体系深刻调整,全球治理体系深刻变革,国际力量对比正在发生积极 变化。世界经济重心加快”东移”。新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界。

大变局既带来空前机遇,亦存在不容忽视的风险。在世界各国相互联系和依存日益加深的同时,全球化却遭遇强劲逆风,单边主义、保护主义抬头,贸易摩擦不断。世界经济面临的不稳定不确定性突出。增长动能不足,劳动生产率停滞,贫富分化与区域失衡不断加剧,恐怖主义、网络安全、气候变化、非法移民、人口贩运、因武装冲突而导致的难民问题和人道主义灾难等非传统威胁持续蔓延。新冠疫情的暴发,则以意想不到的方式,使人类陷入二战结束以来最严重的经济衰退,各大经济板块历史上首次同时遭受重创,全球产业链供应链运行受阻,贸易和投资活动持续低迷,世界经济前景存在很大不确定性……

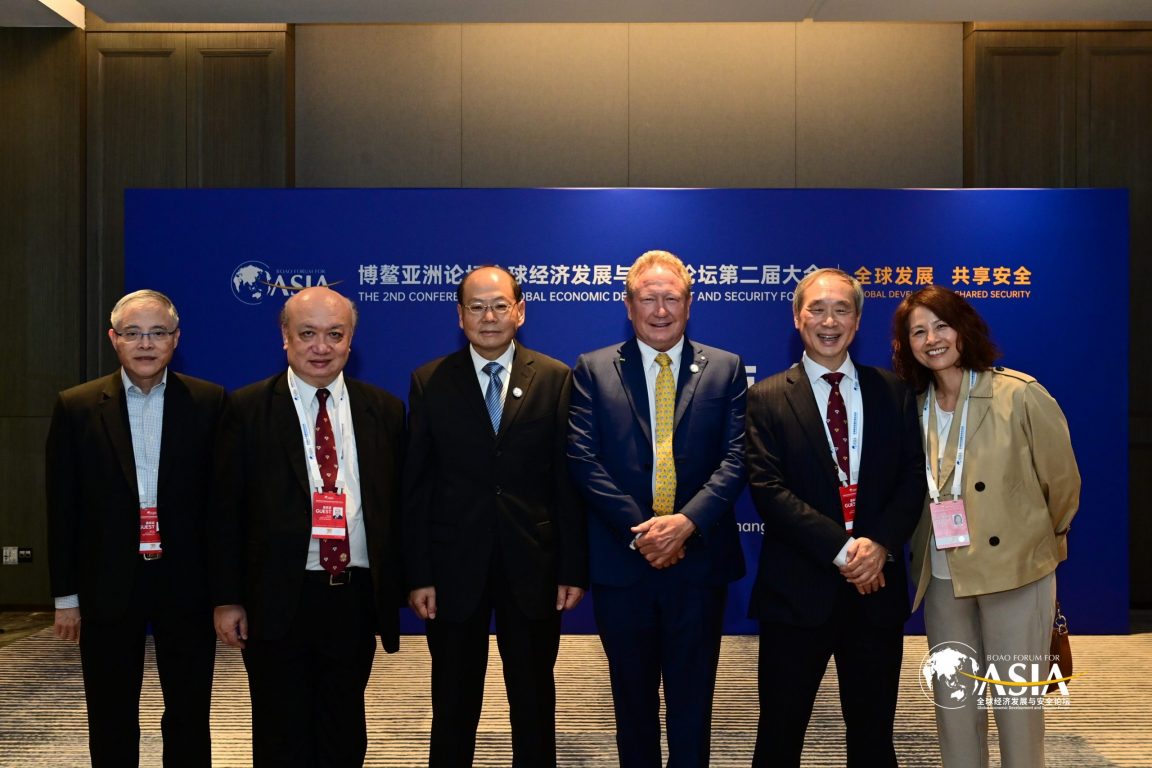

10名澳门青年志愿者将服务博鳌亚洲论坛2024年会

人民网从澳门青年发展服务中心获悉,该中心招募了10名优秀澳门…

经济形势应该怎么看

经济形势应该怎么看 巨 力 科学认识经济形势,是做好经济工作…

金观平:发展新质生产力要防止一哄而上

“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业,要防止一哄而上、泡沫…

钟才文:最大程度释放中国经济增长潜力

改革开放是中国经济增长的内生动力和经济发展的关键一招。202…

芙蓉国评论丨提升全民数字素养 支撑网络强国建设

近日,中央网信办、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部…

| 澳门月刊 | 北京日报 | 财经 | 长沙广电 | 迪拜中阿卫视 | 动脉网 | 凤凰网 | 凤凰卫视 | 观点 | 广东经济科教频道 | 国际金融报 | 国际在线 | 红网 | 湖南日报 | 湖南卫视 | 华声在线 | 环球时报 | 环球网 | 经济日报 | 蓝鲸财经 | 瞭望新时代杂志 | 每日经济新闻 | 南方财经 | 南方都市报 | 人民画报 | 人民日报 | 人民网 | 上海证券报 | 钛媒体 | 投资时报 | 湘江早报 | 潇湘晨报 | 新华社 | 星辰在线 | 央广网 | 央视网 | 野马财经 | 证券日报 | 中国国际电视台 | 中国基金报 | 中国经济新闻联播 | 中国青年报 | 中国日报 | 中国新闻社 | 中国证券报 | 中新经纬 |